مديح الكراهية… من الرواية إلى مشفى السويداء

سامي خويص

قبل سنوات طويلة، عندما سمعت أول مرة بعنوان رواية خالد خليفة “مديح الكراهية” استغرقتني التداعيات الدلالية لطرفي الجملة، ورأيتهما يتزاحمان على صدارة التلقي، فكل منهما يمتلك طاقة حضور متوترة تجعل من السهل انزلاقه إلى شرفة المعنى. حينها سمح لي جهلي بالسياق أن أتعامل مع العنوان ككائن وحشي بدائي، وُجِد فجأة في شارع مزدحم فملأه صخبا، أو كقصيدة تكثف كامل تجربتها في كلمتين. لاحقا بعد أن قرأت الرواية ازداد ذلك الكائن حضورا وهيمنة، لكن اليوم في سورية صيف 2025، أصبح هو نفسه أليفا وكأنه أحد معالم المدينة.

لم تعد الكراهية تحتاج مديحا وتشجيعا فقد نضجت وامتلكت فضاءها، في اللغة، السياسة، الأغاني، وفي نشرات الأخبار الصباحية مع فنجان القهوة، على الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي، نستقبلها كما نستقبل نشرات الطقس: غدًا، أمطار غزيرة في الشمال… وتحريض غزير في الجنوب.

الآن يضاف إلى حضور العنوان، حضور خالد خليفة نفسه ليس كروائي، بل كعرّاف، تقمص عبر مئة جيل، ليشهد الانهيار معنا. يراقب تلك الدلالات الشرسة التي أطلقها قبل عقدين، وظن أنه حين جمع المتناقضين معا في عنوان واحد، قد ضحى بهما على مذبح ما، لكنه يكتشف مع سوريتنا الراهنة أن الآلهة لم تقبل الأضحية، بل رمتها بأقصى نتنها في وجوهنا.

أظن أن الرواية تستند بكامل ثقلها إلى منظور فينومينولوجي، حاول تشريح تجربة الكراهية من الداخل: كيف تسكن الوعي، كيف تُعيد تشكيل إدراك العالم، كيف تُبرّر ذاتها أمام صاحبها، كيف تهيمن، كيف تتحول إلى طاغية ومعبود، وكيف تجعلنا نمتدحها ونسير خلفها كالمنومين. البطلة في “مديح الكراهية” لا ترى نفسها شريرة، فهي واثقة أنها تدافع عن الحقيقة والحق، وتعتقد أنه من الطبيعي أن تكره وتكره وتكره، طالما الآخر ظل آخرا. هنا تكتمل القصدية (Intentionality) أحادية الاتجاه التي لا تدرك الخارج سوى كتهديد مستمر. وها هو الواقع السوري الحالي يعيد إنتاج هذه البنية النفسية والفكرية، لكن على نطاق اجتماعي واسع. وفي تكرار نشط لا يتوقف، وبسرعة خيالية، فيبدو أن ظروف الخلق مواتية.

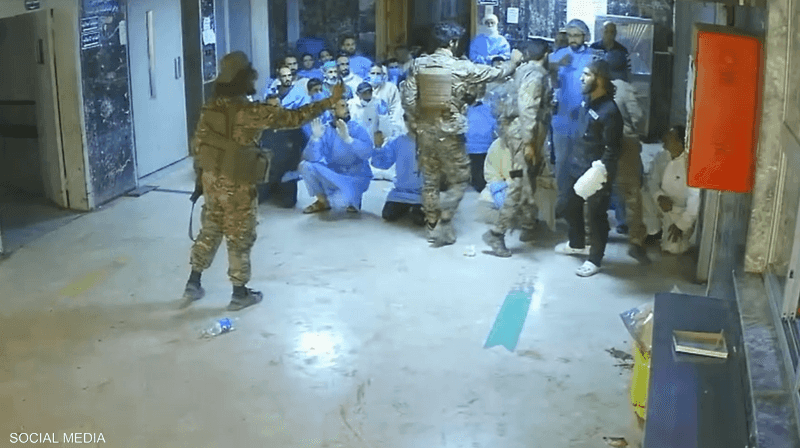

المشهد الذي ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا – مقتل شاب يعمل متطوع ضمن الفريق الطبي في مشفى السويداء على أيدي عناصر “قوات الأمن العام” أثناء إحدى مراحل حرب الإبادة الدينية المستمرة هناك منذ شهر بحق الأقلية الدرزية الصغيرة – يقدّم نسخة مسرحية مكتملة الأركان للكراهية وقد تحولت إلى عرض علني: لدينا مكان يصلح كمنصة عرض، جمهور أُحضر بالقوة وأُرغم على الجلوس (الأصح الركوع) على الأرض، ممثلون مع كل الاكسسوارات اللازمة (لباس عسكري، مسدسات، كلاشينكوف)، يبدأ العرض، الجنود يحاولون إذلال الشاب الأعزل وإرغامه على الركوع، يضربه أحدهم بمقبض مسدسه على رأسه. الشاب يقف بين الجمهور لكن الجنود (يكسرون الجدار الرابع) ويسحبونه نحو منصتهم، يتصاعد الصراع الدرامي يقاوم الشاب، يدافع عن نفسه، عن إنسانيتنا، لكن ينتهي الصراع سريعا بقتله بطلقات من مسدس وبندقية، ثم تسحب جثته على الأرض نحو الكواليس والدماء تسيل منها لتصبغ الخشبة بلونها، إضاءة حمراء تخفت ببطء ثم ظلام، ظلام ثقيل وطويل أسود أسود… يصفق الجمهور ويضاء المسرح، يعود الممثلون إلى الخشبة ليتلقوا مدائح الجمهور عبر السوشيال ميديا وينحنون أمامه، لكن لا يعود ذلك الممثل الشاب معهم لأنه مشغول بموته الحقيقي. هذا العرض الذي سجلته صدفة كاميرات المراقبة في المشفى هو واحد من عشرات الجرائم التي وثقت ومن مئات المجازر التي لم تجد كاميرا تصورها. (هذا رابط مجاني لمن فاته رؤية العرض: https://youtu.be/RH33eTtS4wY?si=qj0W9udPVDykE9W6)

سهولة فعل القتل في هذا المشهد، تجعله أمرا عابرا يشبه نفث الدخان أثناء الكلام، أو ارتشاف الشاي مع الطعام، وتكشف عن مدى اندماج أو تماهي القتلة مع رؤية الجماعة التي ينتمون إليها. القاتل هنا لا يتصرف كمن يرتكب جريمة، بل كمن ينفذ فعلًا مشروعًا، وربما واجبًا، تمامًا كما كانت بطلة الرواية ترى عنفها في سياق الفضيلة. الكراهية في هذه اللحظة ليست انفجارًا عاطفيًا، بل إدراكًا مشوَّهًا للواقع يشرعن العنف ويمنحه لباس الحق. إنها طريقة ناجحة لممارسة الجريمة دون ملحقات فكرية أو أخلاقية أو دينية، فالقاتل ينحي جانبا جميع الافتراضات حول وجود العالم الخارجي. ليس بقصد إنكار وجوده، بل بهدف تثبيت تصوراته وأحكامه الخاصة دون تدخلات خارجية.

هكذا، يتحول الوعي الفردي إلى وعي جمعي مبرمج، يرى الكراهية في كل مكان، يسمعها في الخطب، ويشاهدها في الأفعال، يخبئها في أعماقه مثل كنز ثمين، حتى تصبح جزءًا من طريقة فهمه للعالم. وهذا هو أخطر ما في الأمر فالكراهية لم تعد مجرد عاطفة طارئة، بل إطارًا ذهنيًا دائمًا، لا يمكن تمييزه عن الواقع.

قد يكون خالد خليفة كتب روايته كرسالة تحذير أدبي، تنبهنا كيف يمكن أن تتسلل الكراهية إلى الوعي وتعيد صياغة العالم، لكننا، في نسختنا السورية المعاصرة، أخذنا هذا التحذير وحولناه إلى خطة حياة.

المصدر: الحوار المتمدن